近代雕版翻刻新式印刷书籍之出版机构考述

印品惠 / 2025-04-06

注:本文发表于《中国出版史研究》2024年第4期,此为作者Word版,引用请以该刊为准。感谢孙云霄老师授权发布!

近代雕版翻刻新式印刷书籍之出版机构考述*

孙云霄

【 摘 要】晚清时西方的新式印刷术传入中国,光绪以后铅印和石印技术得到改良,发展迅速。传统的雕版印刷业虽然呈现颓势,但未被完全淘汰。尤其在内陆地区,落后的运输条件和动荡的社会环境抬高了铅印、石印书籍的售价,迟滞了机器印刷业的扩张步伐。于是出现雕版翻刻新式印刷书籍的现象,其持续时间长,分布范围广。翻刻活动以书坊为主导,但政府、私家、学校、学会、寺观和图书馆等非商业机构也参与其中,他们在开风气之先和传藏珍本善籍等方面发挥了独特的作用。

【 关键词】近代 铅印 石印 翻刻 出版机构

中国的雕版印刷业在明代中叶以后进入高速发展阶段,清代中后期继续扩张,“在地理上延伸至书籍文化此前基本未曾触及的乡村内地和边疆地区”[1]。雕版印刷的技术简易,原料和人工成本较低,传播广泛。相比之下,西方的铅印和石印技术传入我国之初,由于工序复杂、耗材昂贵、前期投入大等因素,与雕版相比缺乏明显的竞争优势,没能迅速普及,而是经历了一段近六十年的缓慢发展期。“其时官私刊本流布颇广,石印书亦实不能于其中分一席。”[2]光绪年间,石印业引入照相缩印技术,铅印业广泛使用电镀字模和纸型技术,印刷机也得到改良,生产效率大幅提升。光绪十三年(1887)袁祖志论述新式印刷业的发展情形曰:“曾有美华书馆铅字之设,而生意殊不见佳。自申报馆启,少觉流通。迄点石斋石印之法行,因而同文书局兴焉。”[3]甲午战败后,西学东渐的浪潮愈演愈烈,机器印刷业以上海为中心迅速崛起。但在中、西部等偏远地区,落后的交通条件和动荡的社会环境迟滞了新式技术和产业扩张的步伐,高昂的运输成本和紧张的供需关系抬高了新式印刷书籍的售价,这为雕版印刷业保留了一定的生存空间。许多新式出版物因内容新奇、思想先进或者插图精美,得到士人群体和图书市场的青睐,他们既采用新式技术翻印,也会使用雕版翻刻[4]。

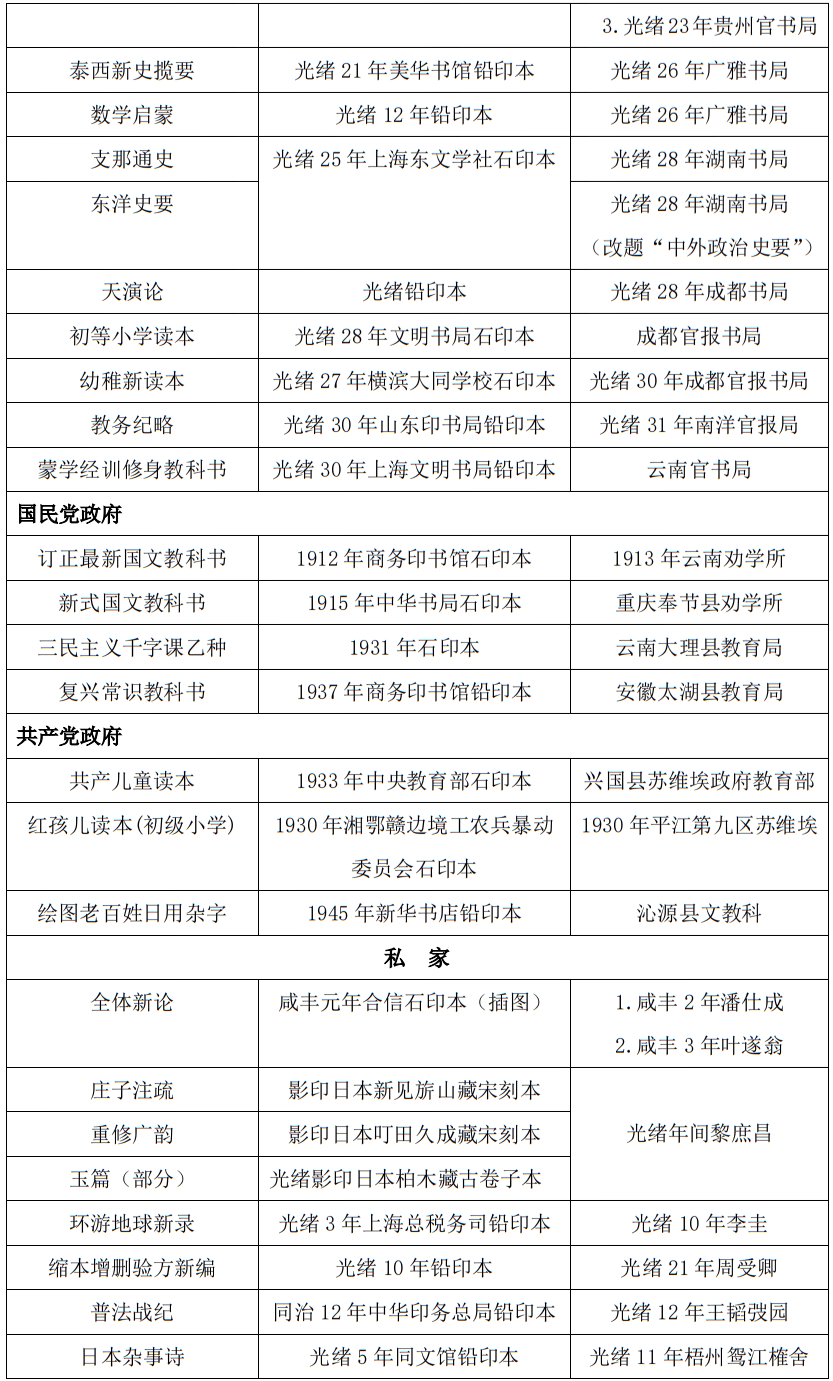

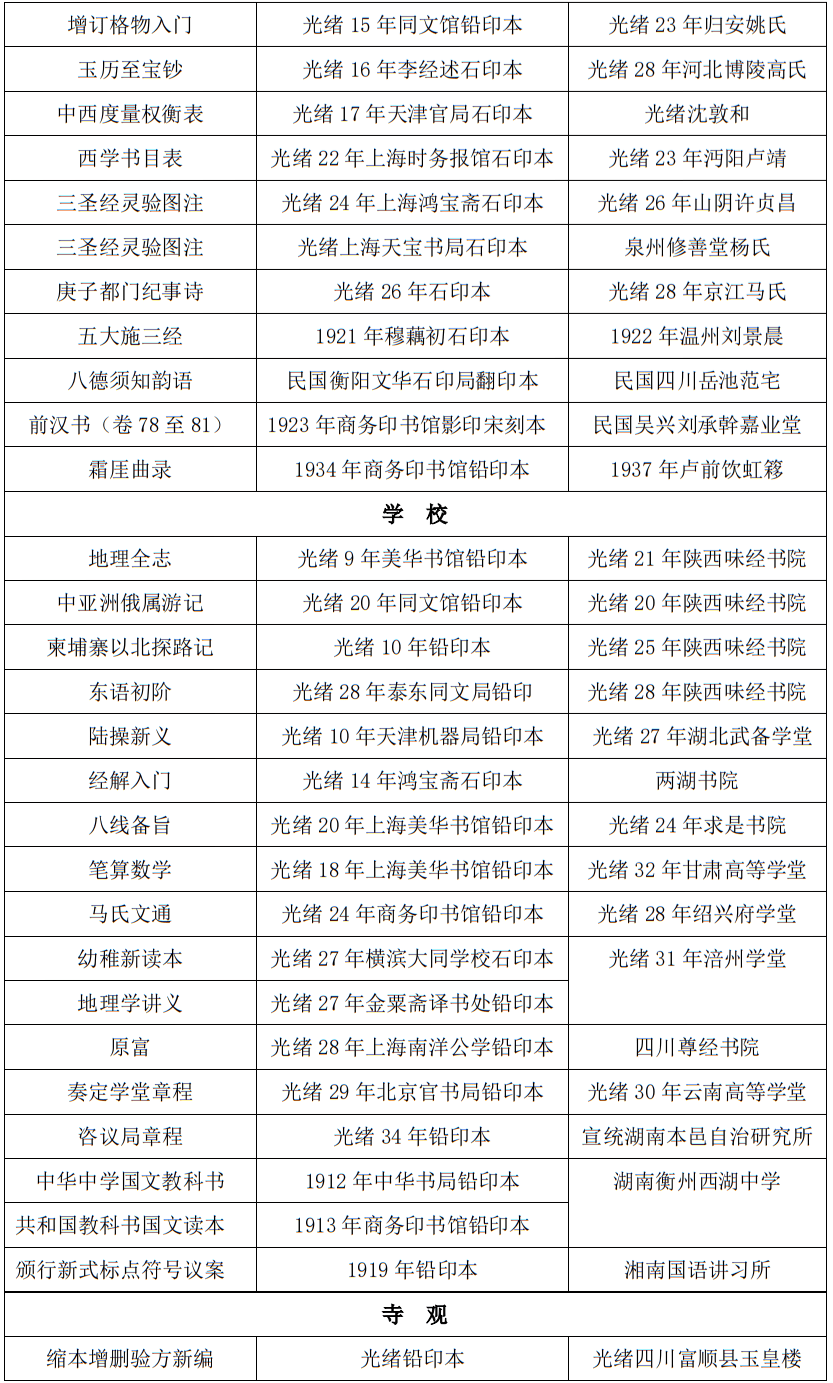

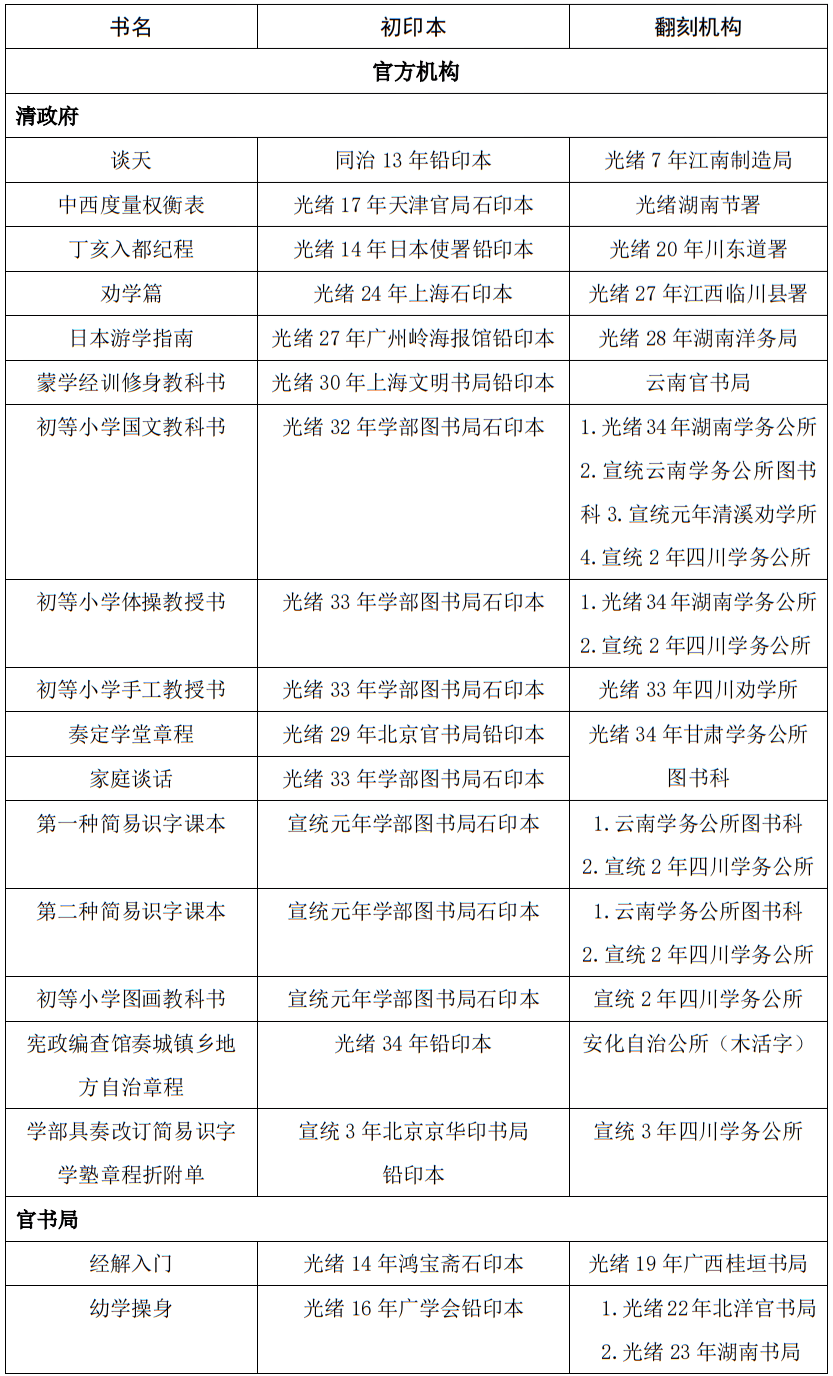

当今学界对近代新式印刷技术和出版企业的重视远高于雕版印刷业,对上海地区印刷业的研究也多于内地。不少学者认为传统雕版难望机器印刷之项背,如芮哲非论曰:“廉价的石印书在整个中国到处可见,雕版印刷的图书在举业用书市场上已经没有了竞争力。”[5]他们更不会联想到,陈旧低效的雕版会复制时髦的铅印、石印本。然而,影响产业发展及书价波动的因素,除技术外,还要考虑当时的社会环境、文化氛围,当地的交通条件、消费水平和市场规模等。艾俊川较早指出雕版翻刻铅、石印本的现象,但其文主要介绍他所收藏的12种晚清翻刻本,并未展开全面调查,也没有涉及民国的情况。[6]耿心和李孝迁等学者在研究某书的具体版本时也曾论及这一现象。[7]但总体来看,相关论述较为零散。笔者曾撰文分析这一现象的发展趋势、地理分布、书籍类型,以及翻刻本的版本特征和鉴定方法等。[8]本文主要考察翻刻铅、石印书籍的出版机构,分析其翻刻原因。目前统计到的翻刻本共计901种,可以确定出版者的有599种。[9]其中,书坊以外的机构翻刻111种:官方机构41种(清政府21、官书局13、民国政府4、共产党政府3)、私家20种、学校16种、寺观4种、学会22种、图书馆3种、合作社5种(详见附表),仅占总数的五分之一强。可见翻刻新式印刷书籍主要是一种商业行为,书坊占据绝对的主导地位。但不同团体翻刻的目的和书籍种类不同,在开风气之先、传播新学新知和传藏珍本善籍等方面,官府、私家和学校等机构发挥了不可替代的作用。

一、书 坊

清代书坊及刻字店较为普及,上至京都、下至乡野、远至边疆,皆有从事刻书业者,并且形成多个全国性或区域性的刻书与集散中心。各地分工协作,雕版、印刷、装订和销售等环节更为独立。不少雕版作坊是在上海的新式印刷业兴起后才创办的,如光绪中叶,长沙祝氏见铅、石印书籍在本地销售,有利可图,于是联合士绅集资设立共赏书局刻书印卖。[10]这反映出当地的新式印刷业尚未具备绝对的统治力,翻刻本甚至在某些地区的市场竞争中占据上风。如光绪二十九年(1903),武汉的新式书籍因其翻刻本价廉而导致滞销:“鄂省近来译本新书颇滞销,一因定价太昂,寒士爱而无力。二因译笔最佳数种,均经武汉书坊翻刻,木板售价较廉,原版遂无人过问。”[11]

据笔者统计,翻刻铅、石印书籍最多的十个书坊分别为:邵阳太和书室(太和书局)29种、重庆善成堂17种、邵阳大文书局(大文堂)14种、邵阳益元堂10种、成都志古堂8种、长沙崇实书局(崇实书舍)7种、安顺至宝堂6种、新化三味堂5种、长沙经济书局(经济堂)4种、邵阳古余书局4种。其中,湖南7个,四川、重庆和贵州各1个,由此可知,翻刻新式书籍的现象集中在中、西部地区。当然,各书坊翻刻的水平差异较大,尤其是插图,有的影刻逼真、不差毫厘,有的则照猫画虎、粗鄙不堪。其中,善成堂、志古堂、三味堂和至宝堂的翻刻质量较高。需要注意的是,翻刻铅、石印本在这些书坊同一时期的出版物中只占较小的一部分。以志古堂为例。“自变法谕下,坊间辑刻蒙学新书甚夥,各坊以志古堂为最备。”[12]其经理周永德刻书精审,以经史类和新学书籍为主,与廖平、骆成骧和缪荃孙等名士过从甚密。光绪以后刻书113种,其中新学书籍26种[13];至于翻刻的铅、石印书籍只有8种,仅占刻书总量的1/13。再如湖南邵阳的益元堂,光绪以后刻书约55种[14],其中翻刻铅、石印本8种,仅占1/7。这说明当地使用新式印刷的成本较高,同时,传统文化的氛围浓厚,图书市场的风气保守。对于当地民众而言,“新式教材因为使用了他们不熟悉的词汇而难以理解,或者颠覆了传统习惯而令人反感。鉴于时代的动荡,也许最好的选择是继续使用熟悉的木刻书《三》《百》《千》”[15]。

二、政 府

晚清时新知识、新思想不断涌入,一批有识之士提倡“开眼看世界”,兴办洋务。同治七年(1868)江南制造局设翻译馆及刻书处,所刊书籍的插图即翻刻自国外原版。如同治十二年(1873),华蘅芳翻译《地学浅释》,在序中谈及此事:“其中各物之图又工细无比,精于绘事者莫不望之却步。适有阳湖赵君宏来访,力任此事,遂倩其描写,又募良工剞劂焉。”[16]同光年间,各省陆续开办官书局,成为一股新兴的出版势力,以刊刻传统的四部典籍为主。甲午战败后,官书局开始重视新学书籍,江楚书局和崇文书局出版尤多。光绪二十三年(1897),许家惺曾建议浙江书局翻刻西学书:“浙局亟宜变通成法,取译出之公法、律例、约章、成案、史志、天算、地舆、格致、工艺、兵法、商务等书,择要翻印。”[17]不过,此时的官书局已走向没落,经费紧张;另一方面,不少官局在后期置办了印刷机器。因此,笔者仅统计到湖南书局、广雅书局、北洋官书局、桂垣书局和贵州官书局翻刻过少量新式书籍(见附表)。

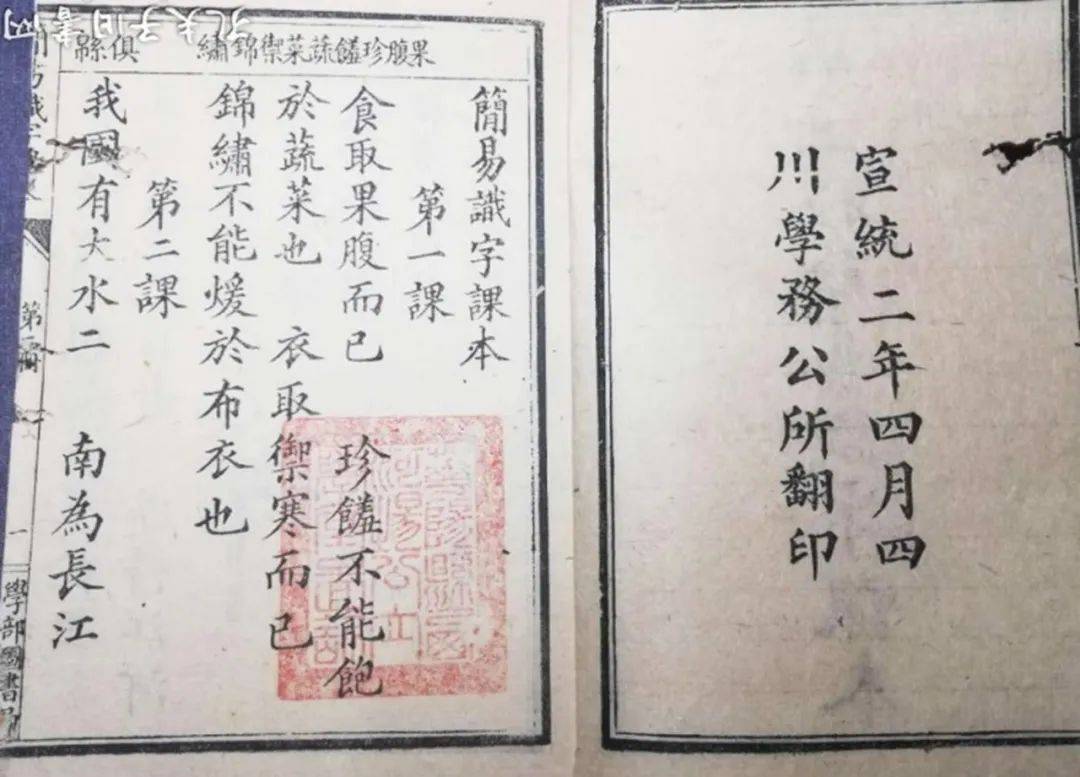

清代翻刻铅、石印本最多的官方机构,当属各省的学务公所。光绪二十九年,学务大臣鉴于传统的学政群体无法承担兴办新式教育的重任,提出在各省设立学务处,专门统筹学堂事务。光绪三十一年(1905)清廷正式废除科举,设立学部。次年裁撤学政,改设提学使司,各省学务处改设学务公所,府州县设立劝学所,形成新的三级教育行政体制。[18]光绪三十三年(1907),清廷学部图书局编纂教科书,并要求各省学务公所督办翻印。然而,内地省份的印刷设备落后,教育经费支绌,如湖南学务公所实业科长刘佐楫“经理简易小学堂,因急需各种教科书,应用从权,用木板刊行”[19]。清学部考虑到各地的实际情况,于是批准:“承办此事,一律均用石印。惟偏僻省分,方准用木板。”[20]现存湖南、四川、云南和甘肃四省学务公所翻刻的多种教科书。

图1 学部图书局石印本《第二种简易识字课本》第二册

图2 云南学务公所影刻《第二种简易识字课本》

图3 四川学务公所影刻《第二种简易识字课本》

民国时期,新式教育进一步普及,教科书供不应求。如1932年湖南安化教育局长杨继苏建议省教育厅自编初小教材、开放版权:“沪上书肆仅在省垣及各大埠设有分店,乡村需书甚多,因运贩维艰,往往一时供不应求,致各校有开学一二月而书未办齐者。”[21]这是因为上海各书局仅在大中城市设有分销点,至于乡镇则缺书严重。而在日本发动全面侵华战争后,东部和中部的城市大面积沦陷,国民政府迁都重庆,许多出版企业和印刷厂在内迁过程中元气大伤;且日寇施行封锁禁运,印刷机器和耗材紧缺,生产力严重不足,很多地方出现书荒。1942年云南参议员甘汝棠呈报:“以本省而论,最近中小学教本几无处可买,学生类皆无书可读,抄写借用均无以应目前之需要,早演成书荒之象。”[22]因此,一些偏远地区的劝学所[23]和教育局不得不使用木板翻刻教科书,现存民国云南劝学所、重庆奉节县劝学所、云南大理县教育局和安徽太湖县教育局翻刻本。

新民主主义革命时期,共产党领导的根据地以农村为主,经济和技术基础薄弱,又遭敌人重重封锁,新式印刷设备匮乏,购书渠道也时常断绝。加之交通不便、区域分散,难以集中刷印后分发到各地。抗战时期,李公朴曾深入敌后战场考察,对边区的“课本荒”现象感叹道:“若是在教育处石印好之后便发到各县,各县的教育科再为翻印到各区,这样依次的翻印传送下去,到达学生的手中时,有的连油印的都不够分配。”[24]为了更好地宣传政策、动员群众,根据地的党政机关和出版社利用传统的雕版翻刻边区政府铅、石印的红色读物,传播革命火种。现存江西兴国县苏维埃政府、湖南平江县第九区工农兵苏维埃、山西沁源县文教科等翻刻本(详见附表)。

三、私 家

士绅翻刻铅、石印书籍的数量较少,但校勘和刻印质量都比较高,且与书坊翻刻之种类迥然有别。其目的大约可分为四种。

第一,传播西学新知。如晚清著名的红顶商人潘仕成,咸丰二年(1852)翻刻英国传教士合信石印的《全体新论》,编入《海山仙馆丛书》。浙江鄞县人沈敦和,曾留学英国剑桥,归国后在两江总督刘坤一幕中从事翻译工作,历官海关道、同文馆教习等职。光绪二十一年(1895)担任江南自强军营务处总办时,曾翻刻石印本《中西度量权衡表》。该书扉页识语云:“辛卯之春李傅相(鸿章)尝署检印于天津,南中无多传本。余幸而得之,因付手民摹刻,以公诸世云。”[25]卢靖,字木斋,著名教育家、实业家和藏书家。光绪二十三年任河北丰润知县,读到梁启超的《西学书目表》时赞不绝口,便想分发给浭阳书院诸生。但因交通不便,无法批量购买,于是卢靖增订此书并付梓刊刻。其序云:“《西学书目表》《读西学书法》收罗宏富,评论精当。丰润僻壤,购求苦难,因授梓人重刻之以分给生童,俾识门径焉。”[26]

第二种,流布善书。如铅印本医书《缩本增删验方新编》对治病救人颇为有效,且便于携带,有的士绅便翻刻此书。如光绪二十一年四川周受卿“恐流传不广,何忍自私,爰捐赀重付剞劂”[27]。再如光绪二十四年(1898),上海鸿宝斋石印《三圣经灵验图注》。现存光绪二十六年浙江绍兴影刻本,牌记作“光绪庚子年许广记刻印”,《太上感应篇》篇末刻“绍城清道桥南和庙间壁许广记刷印订”。书末有山阴许贞昌题记曰:“新年(次男)病危甚,贞即朝天焚香立愿,敬送是经五十本。……”[28]可知是由许贞昌出资发起,托许广记刻字铺刊印的。1921年弘一法师赴温州办道,送给实业家穆藕初自己手写的《佛说五大施经》《佛说戒香经》《佛说木槵子经》,穆氏石印以广流通。次年,温州刘景晨为母祝寿,发愿刊刻此书。其跋云:“属怀古斋主人[29]雕板,印成百本,敬贻戚友以满夙愿。”[30]影刻精工,纸墨俱佳。光绪十七年(1891)上海点石斋石印《阴骘果报图注》,插图为吴友如所绘。之后,宏大善书局影印此本。现存1922年金陵慎独山房影刻宏大善书局本,刊刻精工。卷首识语曰:“惜此本系石印本,亦无多,不能久行于世。兹照此本样式,勉力刻成木板,以垂久远。此板存京都正阳门外杨梅竹斜街永盛斋刻字铺内。”[31]

第三种,保存古籍善本。其法先照相石印善本,再把影印的书页覆板刊刻。需要注意的是,这种影印的册子仅作刻板之底稿,并非正式出版和公开流通的书籍。陈国庆曾谈及这一现象:“近代以来,摄影之术大兴,更有用原书照象雕版的。”[32]目前,学界普遍认为最早使用这种方法的是黎庶昌,他在出使日本期间留心搜求珍秘汉籍,光绪十年(1884)辑刻《古逸丛书》。其中,《重修广韵》《玉篇》《庄子注疏》等书利用了“影照上木”的方法。日本木村家藏《重修广韵》有黎氏识语云:“假用西洋印相法,影照寿梓。自来刻书仿宋者,但闻抚摹,不闻影照。今创新法为之,实自此书始矣。”[33]实际上,早在光绪四年(1878),蒯光典就已使用此法影刻宋本《柳柳州外集》,牌记作“光绪四年合肥蒯氏用西法晒照本上木重雕于江宁”。光绪五年秋刘寿曾跋曰:“此宋乾道本《柳州外集》,……莫君仲武(绳孙)得于金陵市上。蒯君礼卿(光典)爱之,用西法晒照,锓诸木。”[34]此外,杨守敬刻《留真谱》、刘承幹刻宋本《前汉书》时亦曾使用此法。[35]宣统元年(1909)杨守敬还曾建议端方影照雕版崇恩旧藏的《苏东坡西楼帖》,云:“吾愿陶公又将此十卷影照而重刻之。”[36]

第四种,雕版可以长期保存,随时刷印,使用铅印或石印则不会如此方便。民国藏书家卢前称赞雕版的优势:“刊刻既成,随时可以印刷,一也;印刷多少,惟君所欲,减浇版之烦劳,二也;刻版随时可以挖补、可以修改、可以抽换,皆不需重新排字,三也。手工印刷,墨色经久,不患油渍,久而愈纯,一编在手,墨香满纸。”[37]光绪三年(1877)李圭著《环游地球新录》,总税务司拨款在上海铅印,不久售罄。光绪十年,李氏再版此书时选择雕板。[38]再如光绪二十六年(1900)蒙古诗人延清石印自己所撰《庚子都门纪事诗》,但数量较少,未能遍寄友朋。故而光绪二十八年(1902)镇江马万选为之付梓。宣统三年(1911)此书铅印再版,延清跋云:“付石印,得书五百部,未能多寄南中,同里马子昭都尉万选用石印本翻刻木板。……板存镇江,不时托印此诗寄至都门,俾得遍饷知交。”[39]

四、学 校

近代以来官方和民间相继兴办起新式学堂,有些紧俏的新学书籍和教科书供不应求,书价攀升。倘若批量采购,则价格过高,反不如翻刻划算,而且有需求能够随时刷印,结余亦可出售盈利。比如创办于同治十三年(1873)的陕西味经书院,培养了大批讲求实学的人才。光绪十三年刘光蕡接任山长后提出“刊行西书”:“今日中国以整顿商务为先,宜急刻商务及通商条约、各国交涉等书。西商所以获利者,制造精也,故宜急刻造器各书。……”[40]味经书院出版的新学书籍中,至少有4种翻刻自铅、石印本(见附表)。再如光绪二十五年(1899)绍兴府学堂聘请蔡元培任总理,他兴建图书馆“养新书藏”并制定《略例》15则,其中最后一则分为“刻书”“译书”“编书”三事。“刻书”云:“凡切要之书未刻者,刻而已毁者,在丛书中无单行本者,刻之。”[41]光绪二十八年翻刻商务印书馆铅印本《马氏文通》,扉页牌记云:“绍兴府学堂教科书,光绪壬寅正月依马氏原书排印本锓木。”[42]光绪二十七年(1901)日本横滨大同学校[43]编辑《幼稚新读本》,交东海石版所印刷。后来,该书流入国内,现存两种影刻本,均在四川:一是成都官报书局本[44],二是光绪三十一年涪州学堂本[45]。

五、寺 观

中国古代的寺观既藏书也刻书,其中,以工程浩瀚的佛藏和道藏最为著名。近代亦刊书不少,佼佼者如金陵刻经处。但寺观翻刻新式书籍的数量较少,目前仅搜集到4例(见附表)。如光绪时富顺玉皇楼翻刻铅印医书《缩本验方新编》,其牌记云:“板存四川富顺县属自流井玉皇楼,有印送者不取板赀,宜来此刷,毋借出,以免坏字。”[46]再如民国时上海有正书局石印《决定生西日课》,1921年扬州藏经院影刻此书,纸墨精良。其扉页识语云:“无名氏助资重刻,木板存扬州城内宛红桥藏经院,石印板存上海有正书局印刷所。”[47]寺观之所以翻刻铅石印书籍较少,或许因为西学东渐对于释、道两家的文化内涵影响较小,传统经书及其印版仍然适用,对于新印刷的宗教书籍缺乏迫切的需求。

六、学 会

“今欲振中国,在广人才。欲广人才,在兴学会。”[48]清末一批发奋图强的知识分子倡办学会,宣传、译介、撰著和出版新学读物,同时,也采用雕版翻刻已有的新式书籍。如光绪二十二年(1895)刘善涵等人在湖南浏阳创办质学社[49],研习物理、化学等,汇辑翻刻上海广学会铅印的《列国变通兴盛记》《七国新学备要》《华英谳案定章考》等8种书籍。再如湖北维新团体武昌质学会,光绪二十二年至二十三年辑刻《质学丛书初集》30种,其中包括《佐治刍言》《西学书目表》《肄业要览》等11种铅、石印书籍的翻刻本。光绪二十三年发布的《武昌质学会章程》“刻书”云:“匡时要籍,近出益繁,楚僻南服,刻者颇鲜,购求匪易,读者病之。今拟设局鄂中,次第搜刻,广印谦售,藉倡风气。另有刻书招股章程。”[50]

七、图书馆

清末民初各省相继建立公共图书馆,除购藏书籍和提供借阅服务外,还从事一定的出版活动。浙江、江苏、山东、广东等省立图书馆的版片,一部分继承自官书局,一部分征求自私家;同时,亦新刻少量书籍。[51]目前所知,图书馆据铅印本翻刻之书仅有三种:明代张含的《张愈光诗文选》、清代王崧的《云南备征志》和孙清元、孙清士之《呈贡二孙遗诗》,且均为云南图书馆所刻。1914年赵藩提议编纂《云南丛书》,得到省长唐继尧的支持,于云南图书馆附设“辑刻《云南丛书》处”。“今家藏未刊,刊而复湮者,宁可胜计。不入总集,不能传久,不刻丛书,不能广收。”[52]其实,上述三书在铅印之前皆曾付梓,但传本稀罕;即使铅印,数量亦少,于是交云南图书馆校对重刻。

八、合作社

合作社是劳动群众自愿联合起来进行生产、经营的一种经济组织形式,中国的合作社发轫于上世纪二十年代,学者、社会团体、国民党和共产党政府先后开展合作实践。[53]其中,就有专门的印刷合作社。如土地革命时期中央苏区的胜利县平安寨工人印刷合作社,既有石印设备,也存在少量的雕版印刷。[54]同时,许多地方组建起文化合作社,除销售书籍文具外,也会进行一定的出版活动。笔者所见最早的合作社翻刻本,为1931年云南顺宁便蒙合作社翻刻的商务印书馆铅印本《新时代国语教科书》。[55]共产党十分重视农民、农村的生产生活,领导的合作化运动在抗日和解放战争中发挥了重要作用。如1946年山西潞城解放区成立文化合作社,由教师、学生以及当地的知识分子集资筹办。鉴于小学课本供给困难,合作社“便聘请了八个刻字工人,开设小型印刷厂,翻印小学读本,使潞城新区各小学校立刻得到两万七千册木刻的读本”。[56]而且在发行工作上开拓思路,“农忙时,两个分社各派一个营业员挑担子下乡把文具课本送到学校。为解决群众购买困难,又发动群众积麻头,编草帽,以货交换。”[57]其翻刻的《初级新课本》《绘图老百姓日用杂字》等书还曾参评1946年太行区第二届群英大会。[58]太行行署特地通报表扬,号召各地文化合作社学习经验。

结 语

中国是世界上使用雕版印刷最悠久、最普遍的国家。近代中国风起云涌,西方之新知识、新技术和新思想纷至沓来。新旧碰撞融合之际,机器印刷方兴未艾,手工的雕版印刷也没有被快速淘汰。官府、私家、书坊、寺观和学校等传统的刻书机构,与新出现的学会、图书馆、合作社一起,不同程度地参与了对新式出版物的翻刻。当今学界对近代出版史的研究,集中于新式印刷业;而研究古代刻书业的学者,又忽视近代的情况,这导致翻刻新式印刷书籍的现象成为出版史研究领域的真空地带。其实,从洋务运动、维新变法,到民主共和,再到红色政权建设、抗日和解放战争,各出版机构——无论旧有的还是新兴的、官方的还是民间的、公益的还是商业的,都曾利用雕版印刷翻刻新式书籍,以此引领思潮、普及教育或整理文献。这一现象持续时间长、分布范围广、覆盖书籍种类多,是新、旧印刷技术和产业过渡阶段的特殊情况,对新文化的传播起到了一定的推动作用,为偏远地区带来新风。

附表 翻刻石印、铅印书籍的出版机构(不含书坊)

注释:

*笔者在参加首期“谭嗣同与晚清史研究学术研习营”时提交本文,得到张仲民、张玉亮等老师的指导,以及郑西讯、王艺朝等同学帮助,谨致谢忱。

[1]〔美〕包筠雅著,刘永华等译:《文化贸易:清代至民国时期四堡的书籍交易》,北京大学出版社2015年版,第6页。

[2]扫叶山房主人:《序》,《扫叶山房发行石印精本书籍目录》卷首,1923年扫叶山房石印本。

[3]〔清〕袁祖志(仓山旧主):《论车书之盛》,《申报》1887年9月21日,第1版。

[4]翻刻的方式可以分为两种,一为影刻,与原书面貌保持一致;一为翻刻,改换原书的版式和字体等。据笔者统计,影刻本的数量高于翻刻本。出于行文方便,本文使用广义的“翻刻”,即包含影刻在内。

[5]〔美〕芮哲非著,张志强等译:《谷腾堡在上海:中国印刷资本业的发展(1876-1937)》,商务印书馆2014年版,第121页。

[6] 艾俊川:《清末雕版翻刻石印本和铅印本现象》,《中国印刷史新论》,中华书局2022年版,第93页。

[7] 参见耿心:《清末民初〈天演论〉版本及其时代特征》,《文献》1996年第2期,第238页;李孝迁:《清季支那史、东洋史教科书介译初探》,《史学月刊》2003年第9期,第105页。

[8] 参见孙云霄:《近代雕版翻刻新式印刷书籍考论》,《出版科学》2024年第1期;《近代石印、铅印书籍之雕版翻印本考述》,《文献》2023年第5期。

[9] 由于图书馆多不重视近代坊刻本,收藏少且数字化程度低。所以笔者主要借助“孔夫子旧书网”获取部分图像,查对其底本、核验是否为翻刻,文中所举版本案例大多来源于此网站。

[10]江凌:《清代两湖地区的出版业》,华中师范大学博士学位论文,2008年,第198页。

[11]《湖北卖书记》,《中外日报》1903年6月12日,第2版。

[12]《中外日报》1902年2月17日,第1版。

[13]张其中:《周达三与成都志古堂刻书》,《四川图书馆学报》1994年第6期,第65页。

[14]寻霖、刘志盛:《湖南刻书史略》,岳麓书社2013年版,第297-300页。

[15]Cynthia Brokaw(包筠雅),“Commercial Woodblock Publishing in the Qing and the Transition to Modern Print Technology”. From Woodblocks to the Internet: Chinese Publishing and Print Culture in Transition, circa 1800 to 2008, Brill Academic Pub, 2010, p.51.

[16]〔清〕华蘅芳:《地学浅释序》,转引自王扬宗编:《近代科学在中国的传播:文献与史料选编》,山东教育出版社2009年版,第249页。

[17]许家惺:《变通浙江官书局章程议》,《经世报》1897年汇编第1册“兴斯文编”,第1页。

[18]参见桑兵、关晓红主编:《“教”与“育”的古今中外》,上海人民出版社2019年版,第90-112页。

[19]《湘学札饬领用教科书办法》,《申报》1910年11月26日,第11版。

[20]《致陕西、新疆、甘肃、四川、广西、云南、贵州学司翻印本部教科书应由部发给印花电》,《学部官报》1911年第149期,第23页。

[21]《安化教育局长呈请编辑小学教科书》,《大公报(长沙)》1932年8月30日,第5版。

[22]《准临时参议会咨据参议员甘汝棠建议请教部统一编印教科书并开放私家版权一案》,《云南省政府公报》1942年第27期,第16页。

[23]劝学所为地方推广教育之机构,清亡后各省存废不一。1915年北洋政府颁布《劝学所规程》,各地重新设立,置所长、劝学员和书记等职。1923年,劝学所改为教育局。

[24]李公朴:《华北敌后——晋察冀》,生活·读书·新知三联书店1979年版,第138页。

[25]佚名:《中西度量权衡表》,清光绪二十一年(1895)鄞县沈氏刻本。

[26]卢靖:《序》,见梁启超:《西学书目表》,清光绪二十三年(1897)湖北沔阳卢氏慎始基斋刻本。

[29]怀古斋主人即叶鸿翰,字墨卿,温州人。

[30]转引自张索、周延:《弘一法师温州交游考》,《西泠印社早期社员李叔同研究专辑》,西泠印社2013年版,第55页。

[32]陈国庆:《古籍版本浅说》,辽宁人民出版社1957年版,第21页。

[33]转引自陈捷:《关于杨守敬与日本刻工木村嘉平交往的考察》,《中国典籍与文化论丛》第7辑,凤凰出版社2002年版,第126页。

[34]〔唐〕柳宗元:《柳柳州外集》,清光绪四年(1878)合肥蒯氏刻本。

[35]杨守敬记载道:“古写本《严经》音义绝佳,藏日本西京某寺,余以洋法影照,拟刻未成。”“(《世说新语》)原本藏枫山官库,余此书世少善本,借出用洋法影照之,拟刻未成,后以照本付李木斋。”(〔日〕长泽规矩也:《杨惺吾日本访书考》,《长泽规矩也著作集》第2册,日本汲古书院1982年版,第255-256页)上海图书馆历史文献中心藏有两册《汉书》影印样本,封面有张元济题记:“刘翰怡(承幹)世兄假李木斋(盛铎)前辈所藏宋刻《汉书》四卷,托本公司为之景印,将以上木。”(柳和城:《张元济题识的〈汉书〉影印样本》,《书里书外——张元济与现代中国出版》,上海交通大学出版社2017年版,第315页)

[36]杨守敬:《〈苏东坡西楼帖〉跋》,《杨守敬集》第8册,湖北人民出版社、湖北教育出版社1997年版,第1110页。

[37]卢前:《书林别话》,《书林清话·附录二》,上海古籍出版社2012年版,第294页。

[38]〔清〕李圭:《环游地球新录·跋》,清光绪十年(1884)刻本。

[39]延清:《庚子都门纪事诗·跋》,清宣统三年(1911)铅印本。

[40]〔清〕刘光蕡:《味经创设时务斋章程》,《中国书院史资料》,浙江教育出版社1998年版,第2308页。

[41]蔡元培:《养新书藏略例》,《绍兴府学堂征信录》,清光绪二十六年(1900)绍兴府学堂养新精舍刻本。

[43]大同学校是近代华人在日本兴办的第一所华侨学校,创办于光绪二十三年(1897)冬。三年后,林奎接任校长,梁启超等康门弟子也来到横滨,参与校务、教学事宜。关于其成立经过和出版教材的情况,参见石鸥、崔珂琰:《大同学校及其教科书》,《湖南师范大学教育科学学报》2014年第4期。

[48]梁启超:《梁启超文集·论学会》,北京燕山出版社1997年版,第24页。

[49]参见彭晓玲:《寻访谭嗣同》,岳麓书社2018年版,第168页。

[50]《武昌质学会章程》,《知新报》第25册,1897年7月20日,第9页。

[51]参见胡培培:《中国雕版印刷业的夕阳晚照——民国时期公共图书馆雕版印书探析》,《出版科学》2022年第2期。

[52]袁嘉谷:《征刻〈云南丛书〉启》,《袁嘉谷文集》第1卷,云南人民出版社2001年版,第466页。

[53]参见何国平:《中国农民专业合作社制度变迁、影响因素研究》,中国经济出版社2017年版,第58页。

[54]严帆:《中央革命根据地新闻出版史》,江西高校出版社1991年版,第68页。

[56]《潞城的文化合作社》,《解放日报》1946年5月27日,第4版。

[57]常江河:《为群众文化事业服务,潞城文化合作社立功》,《人民日报》1947年3月16日,第2版。

[58]凤洲等:《超过已往任何一年的生产馆》,《解放区展览会资料》,文物出版社1988年版,第316页。